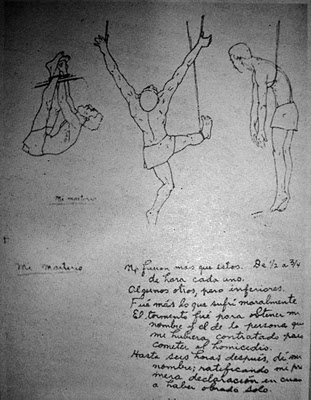

El dibujo muestra varios de los métodos de tortura que José de León Toral afirmó haber sufrido durante su encarcelamiento posterior al asesinato de Álvaro Obregón. En las escenas se observa cómo era suspendido por las muñecas, colgado en posiciones extremadamente dolorosas y sometido a golpes y privaciones. Estos bocetos fueron realizados por el propio Toral dentro de la prisión como testimonio gráfico del maltrato físico y psicológico que, según él, le aplicaron los agentes encargados de su custodia.

El texto manuscrito complementa las imágenes describiendo la duración y la intensidad de las sesiones, así como las secuelas que le dejaban. Estas representaciones se han convertido en documentos históricos relevantes, no solo por su valor testimonial, sino porque ilustran las prácticas de presión y tortura utilizadas por las autoridades mexicanas en ese periodo.

Este dibujo —trazado con líneas temblorosas, casi quebradas— no es solo el testimonio de un hombre torturado: es la forma en que la conciencia intenta no perderse dentro del sufrimiento. León Toral dibuja su propio cuerpo suspendido, fragmentado, violentado, pero al hacerlo parece buscar algo más que dejar constancia. En su trazo hay una lucha íntima por retener humanidad en un espacio donde todo está diseñado para arrancársela.

La tortura, aquí, no aparece únicamente como un método de coerción política; aparece como un intento sistemático de anular la voz, de doblegar el espíritu, de convertir a un individuo —culpable o no— en un receptáculo mudo. Pero el dibujo contradice esa intención: es la resistencia mínima, la última forma de seguir siendo alguien cuando el cuerpo está reducido a dolor.

Las figuras colgantes, torcidas, parecen casi despersonalizadas, pero el hecho mismo de que él las haya dibujado devuelve identidad a lo que buscaba ser negado. En cada gesto del lápiz hay una afirmación silenciosa: “esto me pasó, esto soy, sigo teniendo memoria”. El ser humano que sufre deja así una huella, no para justificar sus actos, sino para preservar la verdad interior del sufrimiento, que ninguna versión oficial puede borrar.

Este boceto es, por tanto, más que una denuncia. Es un recordatorio de que incluso en los márgenes de la historia —donde la violencia del Estado, de las instituciones o de cualquier poder intenta moldear la narrativa— siempre queda una mano dibujando lo vivido, un trazo que resiste al olvido. El dolor aquí no es espectáculo: es revelación. Y quien lo mira no puede hacerlo sin reconocer la fragilidad profunda de la condición humana, y la crueldad que a veces la envuelve.

En esa hoja austera, en esos cuerpos suspendidos, hay una verdad que trasciende el hecho histórico: la lucha eterna entre la dignidad del individuo y las fuerzas capaces de despojarlo de todo menos del impulso de dejar un rastro de sí mismo.